扫一扫关注爱用建站

扫一扫关注爱用建站

为支持生态圈发展,腾讯大学推出了

“远航计划” mini MBA项目,以提升互联网高管的综合能力,开阔行业视野,搭建共享的交流学习平台。远航计划开办两期以来,共吸引了71名生态圈高管参加。2018年,项目面向历届学员开启“远航同学汇”,通过人文哲科、经济大势、艺术鉴赏等话题,继续推动学员们的深度学习与交流。

首期“远航同学汇”有幸请到北京大学国家发展研究院朗润讲座讲授周其仁,为大家分享中国经济突围的两大趋势——改革突围与创新突围。

改革开放40年来,中国经济在取得奇迹成就的同时,也面临着越来越大的挑战。对互联网行业来说,持续创新一直以来是赖以生存的命脉。未来,在与产业结合得越来越紧密的道路上,互联网行业亟待顺应改革趋势、持续寻求创新破局之路。

今天讲讲中国的经济。上世纪80年代邓小平提出“台阶”的说法——中国的经济起点很低,只能一个台阶一个台阶走,有时候要停一停、看一看,反思一下。现在有一个新台阶要迈了。怎么理解这个新台阶?首先回顾一下已经走过哪些台阶。

1.中国经济这四十年走过的台阶

1978年我从“上山下乡”的黑龙江考到北京念经济。当时中国正在制订第六个五年计划(1981—1985),定下的发展目标是“保四争五”——争取5%,确保4%。

这个目标回头看还是蛮低的,现在虽说进入新常态了还有6.2%。为什么定这么低?这是当时的条件决定的,还有很多问题没有解决。

第一个就是吃饭问题。1980年前后,中国的基本国情是10亿人口中有8亿农民。虽然80%的人口在农村,但粮食问题没有解决。当时既没有那么多外汇,也不可能完全靠进口来解决10亿人的吃饭问题。粮食问题不解决,工业、商业、科技、教育都谈不到。后来解决这个问题是靠中国自己摸索出来的家庭联产承包制:包产到户,农民跟集体签约,交了国家和集体的,剩下的是自己的。激励机制改变以后,同样的技术条件和自然情况,温饱问题解决了。

第二个问题是剩余劳动力。改革之后,农业劳动生产率提升,农村劳动力溢出,问题就大了。当时中国企业全是国有制,而国营体制招不了那么多工人。这个问题也是在改革中解决的。当时就提出了新的要求,几个轮子一起转,除了国家办、地方办、乡镇办,非常重要的是允许民办企业。第二个问题也破解了。

第三个问题,几亿人都来办公司、搞企业,资本从哪里来?完全靠自己积累不是不可以,但是非常慢。所以邓小平的办法就是开放。首先允许香港、台湾的资本到内地来,然后是华侨,然后包括日本、欧美资本都可以进来,这就解决了第三个难题。

第四个问题,劳动力释放出来了,多种资本也启动了,生产的产品往哪放?国内市场还比较薄。所以上世纪80年代末就提出沿海率先开放,当时的口号叫“大进大出”,就是我们缺的原料、能源海外进口,生产的产品向国际市场上销售,让沿海的2亿人率先融入国际市场。效果不错,再逐步扩大到全国全领域全方位开放。这就带来中国外向发展驱动,由出口带动国内的就业税收增长、GDP高速增长。

过去这几个台阶就是这么爬过来的,共同的特点是遇到问题解决问题。最重要的其实是观念的问题。用经济学的术语讲,在原来的体制下,人很便宜,但制度很贵,因为制度是在僵化的观念下制定的,这不能做,那不能做,自缚手脚。从十一届三中全会以来的改革开放40年,最重要的是解放思想。通过改革开放大幅度降低体制运行成本,让中国经济跟全球市场接通,这是中国高速增长的根本原因,GDP增速从4%、5%发展到7%、8%、9%、10%,甚至出现超过10%的高速发展。

2.开放经济、高增长里的负效应

先给大家简单讲一下开放经济。G7——七个工业化已经完成的高度发达国家,人口不到12亿,人均所得非常高,他们之间的贸易和经济基本是打通的,是一种互相开放的经济分工,技术增长、积累都处在高水平上。

“二战”后还有一批新独立的国家,包括中国在内。这些国家“二战”以后才独立,对国家主权看得很重,并且把维护主权和开放对立起来,为了维护主权关闭国门,用高税收来阻止进口替代,以发展民族工业来支持国家的独立。

上世纪五六十年代发展经济的这套理论,影响了很多国家的经济战略,包括中国。结果国家主权明确了,但经济增长慢。1980年邓小平提出2000年翻两番的目标,当时中国人均GDP200美元,美国人均1.3万美元,差60多倍。中国因为落后、穷,储蓄率很高,很多钱集中在国家手里搞基础工作,搞“两弹一星”,搞国防,所以工人、农民、知识分子真正落袋的收入还要低。如果以落袋收入比,大概我们和美国差距要扩大到100倍。

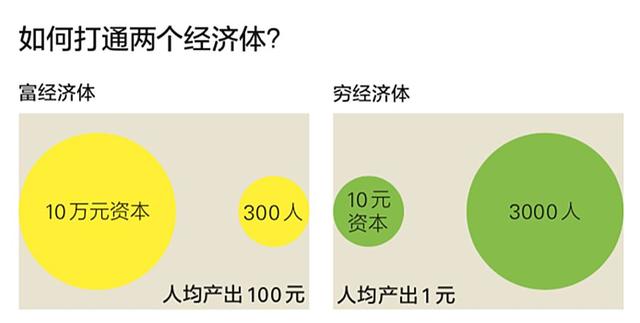

两个经济体,一个“海平面”很高,一个“海平面”很低。只要一打通,这个结构就开始变化了。我们搞开放,发达国家的技术和资本会往低海平面来——这是经济规律。发展水平低的地方因为穷,所有成本都低,尤其是人工低。工资在利润里占的比例越低,产品就越有价格竞争力、成本竞争力,所以开放以后我们大量的东西可以出口。

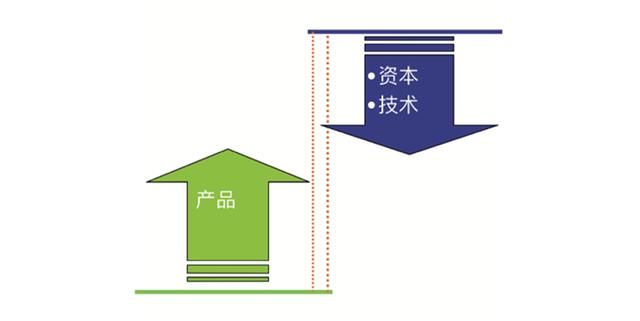

原来封闭的时候我们搞什么都不够,一打开,由于价格刺激,同样的东西卖到发达国家,拿国内的标准比很赚钱。这就形成了对流,资本、技术进来,我们劳动密集型产品出去,这奠定了中国高速增长的经济基础。

因为出口有很大比较优势,我们挣了很多顺差。我们先从玩具、自行车、一般的服装等劳动密集型产品开始出口,一些组装工业、机床工业也逐渐转移到中国生产。我们赚来很多外汇——这是一个变量进来了。

中国不断改善投资环境,吸引外资,所以外资真金白银往中国放。我们出口赚来的是美元,外商投资也是美元,这些钱到了中国首先要和商业银行换成人民币。商业银行因此积累了大量美元头寸,必须再跟央行换人民币。央行拿什么和商业银行换外汇储备?基础货币。

央行手里有两个“武器”,一是发行货币,人民银行是唯一有权印钞票的机构;第二是法定准备金,它有法定借钱的权利。央行开会,通过一个决定,商业银行吸收的100元储蓄里,有多少必须放到人民银行来,这就是法定准备金。央行手里的武器可以无限供给,所以商业银行不管吸收进来多少美元,央行都可以用基础货币把它买成国家外汇储备。

央行的基础货币给了商业银行,商业银行就可以放贷,这个放贷还有一个放大过程,1亿元的借贷可以周转好几次。基础货币如果放得多,商业银行就有力量往市场多放信贷,广义货币的量就开始增加。这个量如果与国内市场供应的商品和服务匹配,那物价是平稳的;如果国内的很多商品供应量低于货币供应量,国内的商品价格就会上涨。

钱很多,钱往哪流呢?那就是问题了。钱如果平均分配到国民经济方方面面,也没有问题。但是市场里的钱流到哪个部门,流到哪个方向受很多因素的影响与制约。通常供给没有瓶颈的,钱流过去就有供应,你再买他再供应,价格涨不起来。但是如果有些领域钱流过去产品供不上来的,物价就开始上涨,连续上涨以后人们就会预期它还会涨。预期起来以后,人的行为就开始变化,因为你猜“这瓶水”还会涨,很多人去买,“这瓶水”就真的涨了。这种自我强化的预期变成国民经济当中越来越大的力量,资产价格就这么起来了。

所以国民经济麻烦在这里。什么叫资产价格?只要持续涨,任何东西都可能变成资产,跟它的物理特性没有关系,它可以是土地,可以是房子,可以是邮票,可以是一盆花,也可以是一头羊。在自我加强的预期之下,有的必需品价格会涨得厉害,货币量大到一定程度,必需品供不上来时,就形成通货膨胀。

所以理解特朗普冲击,基本面就是这个图。首先富国的资本获得了极大的好处,因为资本面向全球服务,以华尔街为代表的发达国家的资本在全球化当中高歌猛进。全球的公司都要到华尔街去融资。第二,发达国家的科技公司走向了全球。一打通以后,微软在中国布局,苹果在中国热销,每年中国进口几千亿美元的芯片……如果中国不开放哪有这个市场?

但是发达国家也有金字塔的问题,除了金融、科技,还有很多普通劳动者,还有其他传统产业部门,这些部门在全球化以后日子没那么好过了。为什么?假设过去300个工人关起门来竞争,现在门打开3300人一起来竞争,一些穷国家里劳工的工资是你的1%,只要这些发展中国家会做你做的东西,怎么竞争?

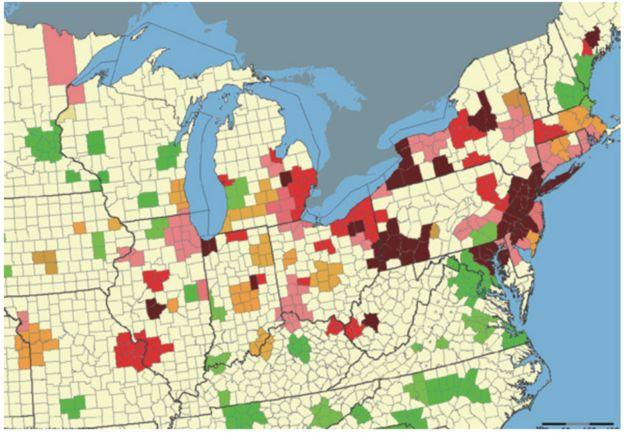

发展中国家还有一条厉害的,他的学习曲线在帮忙。后发展的国家看哪个东西好,就买回来拆,再组装。所以为什么发达国家对知识产权问题越来越寸步不让?他没法让。他开发出来的东西你拆开来看一眼,做出来的东西比他便宜。所以这个问题大了,发达国家失业率奇高,工人实质收入没有增长,特别是年轻人失业率很高。发达国家国内收入分化,华尔街、硅谷好上加好,而传统地区的老百姓、普通的传统工人,他们从事的只要是像中国这样的发展中国家会干的事情,过日子的压力就越来越大。

中国总的来说缺资本、缺技术,有劳动力,在开放当中是受益的,但是这个收益也不平均,越靠近资本,越靠近技术,收入越高。中国开放伊始,你只要懂外文收入就高一点,因为可以成为桥梁。改革开放发展出了人数可观的中产阶层,同时也出现了超高收入层。中国也发生了收入分化。当然大部分劳动者——以中国的农民工为代表,在开放当中,自己跟自己比收入增长也是非常快的。这就是全球化以后的复杂格局。

国民经济运转过程中体制的成本更值得关心。我们解放思想,包产到户,发展民营企业,开放市场,全是体制成本下降。但是体制成本降了以后也会升,为什么会升?经济发展了,所以政府、市场等所有的相互关系都在变化。从1995年到2012年中国最高速成长阶段的基本数据看,不调整通货膨胀指数的GDP在这期间涨了8.6倍。大家都说人工涨得很快,其实人工工资总额涨了8.8倍,略高一点点。涨得快的是什么?税收16.7倍,非税收入18.8倍,法定的社会保障金28倍,最厉害的是政府的土地出让金涨了64倍。

我们在全球靠低成本发展出竞争优势,这口饭吃了几十年。但是,现在全球的经济格局变化了,我管它叫“三明治”。发达国家成本比你高,人工比你贵,但是人家手里有独到性的东西,资本、技术的优势还在发达国家这边。另外,印度开放了,越南也开放了,很多新兴市场国家看到中国的经验也开始搞改革开放,中国的这套经验没有专利。后开放国家比我们更穷,工资更低。所以很多产业往越南、印度转移。美国很多大商场现在衣服是越南生产的了。中国夹在中间,成本优势已经不明显了,独到性优势还没有完全起来。

“上不着天,下不着地,夹在中间”。所以为什么讲突围呢?被什么围住了?中国被自己的成功围住了,被多少年凭低成本优势杀进全球的高速增长围住了。怎么解决这个问题呢?成本一定要上去的。我们唯一能做的事情是,我们能不能比竞争对手成本管得好一点,降的时候快一点,升的时候慢一点。企业跟企业,地方和地方,国家和国家,成本管理永远是一个基本战略。但光靠成本管理,这个诅咒还会追上你,因为成本曲线的规律没有例外。

所以为什么讲创新?我们必须得移动这条成本线。不能说工资高了,土地贵了,税收增加了,我还生产原来的东西,还用原来的方式去生产。你得改进它。所以这里就分化出两个题目,一个是改革突围,一个是创新突围。

什么叫改革突围?这是一个决定性的变量。如果再不做进一步的体制深化,我们将眼看着40年的改革成果一点点消融掉,这个社会的福利被按住了,又找不出新的解放生产力、发展生产力的方向。我们是发展起来了,但是未富先奢、未富先腐。看起来是小事,到处讲捧场,这里要点钱,那里要点钱,加到一起都是国民经济的负担,《人民的名义》里一面墙的钱,最后都落到产业的头上,都是整体的成本。

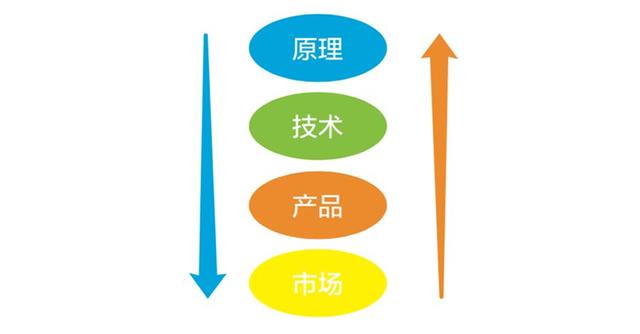

这是我2016年来腾讯交流的时候就讲过的一张图。创新要有原理,原理要有应用技术、关键技术、辅助技术,再生成产品,这个产品打出一片市场来,这都叫创新。创新有两种路径,一种是上行的创新路线,从市场出发,看到有消费者潜在要的东西,就去开发产品,产品开发不出来找技术,技术攻不下来最后找科学院,找院士,看通过什么原理解决它,这是一条路径,也是我们到目前为止主打的路线。第二条路线,我认为对未来的创新更重要,是从原理出发,从摸索自然规律出发,看看这个原理有没有新的技术支撑,技术能不能整合成产品,产品能不能跟消费者的需求结合。

吉列刮胡刀的发明过程非常有意思。欧洲的产品有一个特点,讲究品质,但是只服务于少数人,这是欧洲的传统。早年的刮胡刀是一体型的,用很好的钢做的,非常贵,还不能自己刮,得有一个仆人。

本文由爱用建站平台用户上传并发布,爱用建站仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表爱用建站立场。未经作者许可,不得转载。有涉嫌抄袭的内容,请通过反馈中心进行举报。

留下你的评论

发表留下你的评论

发表